みんなで育むスキルアップ支援制度・正式導入を決定しました

クリエーションラインのCHROの小笠原です。

2024年7月からトライアル運用を始めた「スキルアップ支援制度」は、メンバー一人ひとりのスキル向上やチャレンジを後押しする制度として、有効に機能していることが確認できました。

また、トライアル期間中に発生したさまざまなケースにも、リーダー陣が会社全体の視点から議論を重ね、柔軟に対応することができました。

CL全体でしくみを維持するための良い循環が生まれ今後も維持できそうな見込みが立ったので、正式な人事施策として導入することを決定しました。そこで今回のCL Tech Blogでは、トライアル期間にどのような検証を行なってきたのか、ご紹介をします。

【本題に入る前に】スキルアップ支援制度とは何か?

スキルアップ支援制度とは、スキル開発費用の一部を会社が負担することで、メンバーの皆さんのスキル開発を奨励することを主目的とした制度です。

1人年間10万円を上限とし、上長であるチームリーダーが承認すればいろいろな人材育成施策で使用可能にしています。柔軟なニーズに対応しその判断をリーダーに委ねるしくみであり、判断に迷うケースや制度の見直しも発生しうると考え、まずはトライアル運用から開始しました(以下、以前の記事を参照)。

まず、どのようなものに使われたのか?

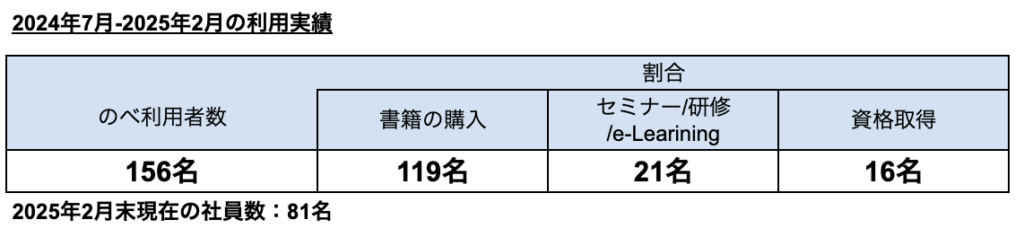

2024年7月から2025年2月までのスキルアップ支援制度の利用実績は、以下のとおりです。

この1年間で1人あたり約2回、制度が利用されたことになります。書籍の購入が最も多く見られ、ついでセミナー・研修・eラーニング、資格取得となりました。

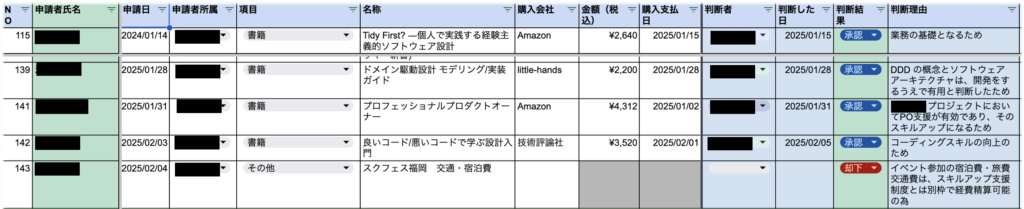

申請と承認の管理にはスプレッドシートを使用しており、全社に公開した状態で行うこととしました。誰でも内容の入力や確認ができるようにすることで、「どのような申請がされているか」「それをチームリーダーがどのように承認しているか」が見える状態になっており、制度の透明性を高めました(以下がそのイメージです)。

こうした仕組みによって、制度の利用や承認の流れが見える化したことも良い効果として働き、多くのメンバーが利用イメージを持ちやすい制度になったのではないかと思います。

社員の皆さんにアンケートをとったところ、良い制度だと思う方の割合・来期もこの制度を使いたいとという方の割合はどちらも多数を占めました。

トライアル期間中の申請・承認は問題なく行われたか?

今回トライアルを実施した背景には、「申請や承認が、事業の成長にしっかりとつながる内容になっているかどうか」を経験を重ねながら確立するねらいがありました。結果、トライアル期間中を通じて大きな問題は見られず、申請・承認は概ね適切に行われました。

この背景には、経営陣やリーダーが会社の方向性を日頃から発信し続けてきたこと、そして経営理念「HRT+Joy」に込められている「Respect(尊敬)」や「Trust(信頼)」を日常の文化として大切にしてきたことがあります。リーダーとメンバーが信頼関係を築くカルチャーにより、スキルアップ支援制度の目的や活用方針が自然と理解され、方針に沿った活用が進んだのだと考えています。

前述のとおり、全社に公開された透明性の高い承認プロセスを取り入れたことも、主旨に沿った制度運用ができた大きな要因となったと思います。

トライアル期間中に見える化した判断に悩むケースとその対応

1. イベント参加時の交通費・宿泊費の取り扱い

TECHイベントなど、会場参加型のセミナーでは、遠方に住んでいるメンバーが宿泊を伴って参加するケースがあります。しかし、スキルアップ支援制度では、これらの費用について明確なルールがありませんでした。

この課題についてはチームリーダー間で議論を重ね、人事も交えて検討した結果、以下の方針を定めました。

- スキルアップ支援制度は「受講費用」にのみ適用

- 交通費・宿泊費は、別途経費として申請可能

この判断の背景には、居住地に関係なく、制度を公平に活用できるようにしたいという考えがあります。当社は全国にメンバーがいるため、交通費や宿泊費をスキルアップ支援の上限額(10万円)に含めてしまうと、地域によって実質的に使える金額に差が出てしまいます。

この考えをもとに、チームリーダー主導でルールを整理し、全社に共有しました。

2. 一見、業務に直接関係しないスキルアップの取り扱い

当制度は、IT技術やセールス、バックオフィス業務など、それぞれの専門分野でのスキルアップを主な対象としています。

しかし実際には、それ以外の分野での学習希望も寄せられました。

たとえば、「英会話」を支援対象にすべきかどうか、という相談がチームリーダーからありました。英語スキルは個人にとって有益ですが、現時点の業務での必要性はチームごとに異なります。

このテーマについては、「個人の学びを尊重すべき」「会社の経費として、業務との関連性が必要」など、さまざまな意見が出ました。議論の結果、次のような方針を定めました。

- 半年ごとに設定する「個人目標」の中に英語学習という項目があれば、制度の利用ができる

- 個人目標は事業目標と連動しているため、業務との関連が明確であることが条件となる

こうしたケースではリーダーが一人で判断するのではなく、他のリーダーとも意見を交わしながら、全体として納得感のある方針をつくる動きが根付きつつあります。こういった動きが定着してきたことも踏まえ、今後も全員で良い制度を維持していこうという循環が維持できると判断し、本導入とすることを決めました。

会社の戦略に沿った、みんなで作る制度

人事施策において重要なのは「社員にとって魅力的でありながら、事業成長にもつながる状態」を継続することです。すべてのニーズに応えるためには柔軟さが必要ですが、柔軟性が高すぎるとルールが曖昧になり、制度の活用や推奨が難しくなってしまいます。結果として制度が使われなくなり形骸化してしまいます。

このジレンマを解消するには、「柔軟性」と「仕組み(ルール)」の両立が重要であり、それが社員にとって納得感があり、かつ会社にとっても価値あるものとして機能することが求められます。

そのためには会社や人事だけでルールを決めた一方的な制度を作るのではなく、実際に制度を運用するチームリーダーたちが主体的に関わりながら、しくみづくりを進めることを重視してきました。

多くのメンバーがこの制度を活用し、自らのスキルを高めることで、「個人の成長が、会社の成長につながる」——そんな好循環を生み出していきたいと考えています。

今後も制度の活用状況を見ながら柔軟にしくみをアップデートし、より多くの人が成長できる仕組みを整えていきます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。